〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目19番地31号 T&Mビル 3-H

営業時間 | 10:00~17:00(夜間予約相談可) |

|---|

定休日 | 土・日・祝日(予約相談可) |

|---|

これだけはやっておきたい!管理組合の防災対策

災害(地震)は必ずやって来る!

2011年3月11日に発生した「東日本大震災」の凄惨な状況はまだ記憶に新しいところです。東北地方では多くの方が被災され、地震と津波の犠牲になられました。2016年4月14日熊本・大分県で再び大地震が発生し、震度7の揺れが2回あり余震が長期間続く過去にない地震で、多くの家屋等が倒壊し、多くの方が被災されました。また、2018年9月6日に発生した「北海道胆振東部地震」では震度7の揺れで、北海道全域でブラックアウトになり、インフラが大混乱し、多くの方が被災されました。

この地震や津波、東海地方(名古屋)に住む私たちにとっては決して他人事でも遠方の出来事でもありません。内閣府発表の大規模地震の発生予測によると、今後30年以内の地震の発生確率は、東海地震では90%近く、東南海・南海地震は60~70%、首都圏直下地震では70%、と高い数値での予測がなされています。

管理組合による防災対策

自分達のマンションは自分達で守る

」

災害時に「誰かが助けてくれる」「行政や管理会社が何とかしてくれる」という考えを持つのは大変危険です。被災をするのは貴方のマンションだけではありません。行政機関や管理会社も「被災者」になる可能性があります。災害時には「外部からは誰も助けに来ない」、「自分たちの財産・マンションは自分たちで守る!」というという覚悟をもち、事前の備えをしておくことが大切です。

管理組合の防災対策の現状(平成30年度マンション総合調査)

| ①特に何もしていない | 23.4% |

| ②定期的に防災訓練をしている | 44.1% |

| ③避難場所を周知している | 30.3% |

| ④防災用品を準備している | 20.3% |

| ⑤災害対応マニアルを作成している | 19.2% |

| ⑥地震保険の加入率 | 48.1% |

特に何もしていない管理組合が、何と23%もある!規模や戸数が小さなマンションほど、対応が悪い傾向にある。防災対策が遅れている中・小規模のマンションにおいても早急に「防災対策委員会」の立上げ、「防災マニアルの作成」など防災対策の整備に取組む必要があります。

【管理組合がやっておきたい防災対策の3つの備え】

- 災害そのものに対する備え・・・耐震診断や耐震改修、近隣づきあい、名簿作制など

- 災害直後からライフラインの復旧時期までの備え・・・防災マニアルの作成、物資の準備や 建物・設備の確認、情報の取得・確認、自主防災組織の編成、防災訓練、など

- 復旧の為の備え・・・地震保険の加入、災害に関する法律等の情報収集、災害緊急時の費用支出を円滑に行う為の規約の改正など

防災マニアルの作成

害時の対応方法としては、一般的に①公的(行政)な備えと対応『公助』、②地域での備えと助け合い『共助』、③自分自身で備え、自力で身体を守る『自助』があります。

地震などの大規模災害が起きた場合、まずは居住者の各個人や家庭において防災活動を行います(自助)。各個人の安全が確保されたのち、管理組合・マンション全体で行う防災活動(共助)へ移行していきます。マンションの居住者全員が協力・連携して活動するためにはそのための「指針・ルール」が必要です。そのルールが『防災マニアル』です。

【防災マニアル作成時の注意点】

- マンションの実態・現状に即した(規模・構造・活動内容など)マニアルが重要 ・・・標準的・形式的に作成したものではなく、自分達のマンションに最適なマニアル

- アンケート調査など居住者の意見を反映したマニアルを作成する・・・ 自己満足的な内容では居住者から、認めてもらえない

- 短い文章で、要点が簡潔・明瞭なマニアルとする・・・内容がわかりにくければ、緊急時に役立たない

【防災マニアル作成のステップ】

STEP1 専門委員会の設置・・・防災に関心の高い居住者から、公募で5~6人(規模に合わせる)程度の委員会を設置する。外部の専門家や管理会社の担当者などに参加してもらうこともひとつの案です。

STEP2 防災マニアル作成の進め方の検討・・・作成スケジュールを決めて、作成の目的や基本方針を明確にします。また居住者に向けて、お知らせなど広報活動も併せて行います。期間は半年~1年間程度を目安とする。

STEP3 建物・設備の点検調査・・・建物の安全性の確認や、各種設備の性能や作動確認、防災備品などの調査の実施。居住者の方に、一緒に調査活動へ参加の呼びかけをする。

STEP4 居住者アンケート調査の実施・・・アンケート調査により居住者の防災意識を把握し、結果を報告(広報)することで居住者全体のマニアルへの関心や防災意識の向上を図る。

STEP5 マニアル内容の検討・作成・・・これまでの調査結果などを基に活動内容や活動体制を検討していく。発生期(1日目)、被災生活期(2~3日目)、復旧期(4日目以降)の3段階に分けて災害時の自主防災組織の活動体制や内容を検討し作成する。

STEP6 防災訓練によりマニアルの検証と改善・・・マニアル完成後は、マニアルに基づく防災訓練を実施して内容を検証し、不具合があれば改善をします。計画・実行・検証・改善(PDCA)のサイクルで、より良い生きたマニアルを作りあげていく。

マンション全体の防災力を高めるために、管理組合は「定期的な防災訓練の実施」や「防災知識の向上のための様々な企画」を積極的に立案し、実施していくことが大切です。

居住者名簿と要援護者名簿の作成と取扱いルール

名簿は個人情報保護法の対象

取扱いルールが必要

居住者名簿等は個人情報ですので、組合員から名簿を提出していただく場合は、名簿収集の管理や保管については、十分な説明と取扱いルール、名簿の必要性などをよく説明し理解していただく事が必要です。

個人情報の提供に消極的な方や過敏な反応をされる方も見えますので、根気強く協力をお願いすることが大切です。保管については、災害時に管理者が不在だと名簿の取り出しが出来なくなる恐れがあるので、保管場所の鍵などを管理する者を複数定め置かれる事をお勧めします。

【防災マニアルや防災活動に必要な2つの重要な情報】

- 「居住者名簿」・・・災害時に居住者の安否確認や救出活動を迅速に行うことができる

- 「要援護者名簿」・・災害時に高齢者、障害のある方の避難の支援をすることができる。

この二つを作成しておくことで災害時の避難救出活動を行うに当たり、適切な支援が可能になります。平成29年5月30日「個人情報保護法」が改正され、管理組合も個人情報取扱事業者になり法の適用対象になりましたので、居住者等の名簿の取扱の規約や細則を定め、名簿の保管や取扱いのルールを明確にして、居住者の理解を得る必要があります。マンション標準管理規約では、組合員名簿などは規約に定めれば理事長の責任で作成・保管ができるとされています。(標準管理規約64条)

【名簿の取り扱いルール】

- 名簿の作成の目的(緊急対応用)の明確化

- 名簿に記載する項目の決定(必要最低限、簡潔な項目)

- 名簿の管理責任者等と守秘義務

- 保管方法と保管場所の決定 (個人情報の漏えい・粉失防止を徹底する)

- 災害時・緊急時などの名簿利用ルールの明確化

- 名簿の更新方法の決定 (保管期間)

- 居住者からの名簿の確認や訂正へのルール化、など。

★「居住者名簿の取扱いに関する細則」等を定めて置く事をお勧めします。

マンション自主防災組織の編成

防災マニアルの作成をしたら、そのマニアルに沿った行動を実際に行うことができる「自主防災組織」を作らなければなりません。マンションの自主防災組織は、自治体・町内会で結成する自主防災組織や、消防法に規定される「自衛消防組織」とは別個のものです。「自分たちのマンションは自分たちで守る」という自主的な意思に基づいて結成される「災害時大規模マンションなどで編成される組織例の実働部隊」と言えるでしょう。

自主防災組織の構成員になる人は、実際にマンションに居住し活動している方です。区分所有者やその家族、賃借人、店舗のテナントの方、管理員などすべての人が対象です。ただし強制ではなく、マンションに居住する方がみんなで協力して防災組織を作りあげていくという気持ちが大切です。防災に関心の高い方や専門知識や技術を有する方がいれば、ぜひメンバーとして参加をお願いしましょう。

【自主防災組織の構成例】

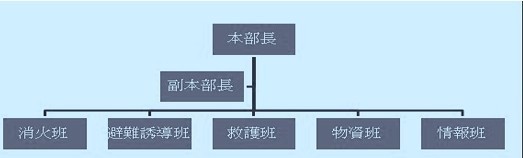

- 大規模マンションなどで編成される組織例・・・戸数・人数も多いので、各階ごとに班を設置するなど細分化された組織の編成が可能です。(消化班・避難誘導班・救護班・物資班・情報班)

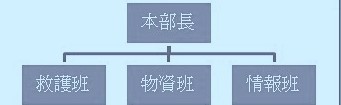

- 中・小規模マンションなどで編成される組織体制 ・・・規模が小さく個別組織編制が困難な場合は、町内会・自治会の防災組織と連携する。(救護班・物資班・情報班)

組織は理事長や本部長、各班の班長が、災害発生時に不在の場合も考慮した複数のパターンでの編成が可能であることが重要です。マンションの現状に即した形で編成する。

管理組合で確認しておきたいこと

災害時に必要なものを確認し備える

【 設備】・・・停電になった時の状況を確認しておく

- エレベーター・・・地震発生時のEVの動きの確認、非常電話の連絡先の確認

- 消防設備・・・設置場所や基本的な操作方法の確認

- 水道・・・給水方法により被災後の水の確保に違いがあるので、自マンションの設備を確認する。高置水槽は耐震補強が必要。

【生活面】

- 排水とゴミ・・・特にトイレの問題(仮設トイレなど)

- 避難場所・・・災害時に一時的に集合する場所などを決めておく

- 居住者の安否確認の方法・・・安否確認表、救助要支援表、避難先連絡表など

- 防災備蓄品・・・家庭では用意できない建物・居住者全体で使うもの

- 地震保険の加入

【旧耐震の建物の耐震対策】

旧耐震基準建物(昭和56年5月確認申請以前に建築された建物)阪神大震災、東日本大震災、熊本大地震でも多くの家屋が倒壊しています。震度6強で倒壊の危険性があります。まずは耐震診断の実施、必要な場合は耐震補強を実施する。各行政に、耐震診断・補強等の補助制度がありますので、実施前に確認してみてください)

【災害時に対応できる様に 「管理規約」の見直し】~平成28年3月マンション標準管理規約改正に準拠する。

- 標準管理規約第21条第6項(共用部分等の管理 )・・・理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

- 標準管理規約第23条第4項(必要箇所への立ち入り)・・・理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。

- 標準管理規約第54条第1項第10号(理事会決議事項)・・・ 災害等により総会の開催が困難で、緊急の応急復旧などに緊急修繕等が有効と思われる場合、理事長は理事会の決議により、応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しの決議をすることができる。

理事長は次回の総会で、災害等緊急時に使用した修繕積立金等の報告をしなければならない。尚、緊急時に使用できる上限金額なども、別に決めておかれると良いと思います。

マニアルは作ったままにしない、実施してはじめ役に立つ

現在色々な行政や大手の管理会社からも、「防災マニアル」「防災チェックリスト」などが数多く出されており、マニアル作成等に参考にできるものがあります。大切なことは、これ等の参考マニアルなどをただ読むことだけで終わらせずに、貴管理組合の実情にあった防災マニアルの作成や規約等の見直しをし、実際にマニアルに沿った防災訓練の実施をすることです。

尚、一度に全ての事を実施することが難しい場合は、例えば、安否確認シートの配布や管理組合の備蓄品(トイレ等)の確保など、できるとことから始められることをお勧めします。

管理組合の運営や防災対策、管理規約改正や細則作成などでお困りな事がありましたら、名古屋マンション管理士事務所へご相談ください。

管理組合の防災対策についてご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。

お客さまの声

丁寧な対応に安心

60代女性 Aさま

マンション管理士 奥山事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。

お勧めしたいサービス

40代男性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひマンション管理士 奥山事務所さんのサービスをお勧めしたいです。